4年ぶりのリアル開催!

佐渡から考える島国ニッポンの未来

学校蔵の特別授業2023

DAY:2023.6.24 現場レポート たまきゆきこ(学校蔵雑芸員)

9回目を数える・佐渡旧三川小学校「学校蔵」での特別授業。

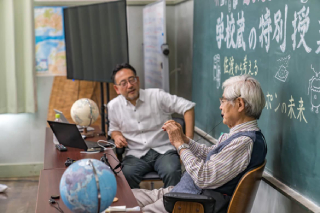

4年ぶりのリアル開催。今年は、2014年から続く特別授業の、大きな揺らぐことのないテーマのもと、藻谷浩介さんと養老孟司さんが講師です。

自然・文化・歴史に多様性があり、“日本の縮図”とも言われている「佐渡」。

同時に、日本の課題が詰まっているという意味でも“日本の縮図”であり、課題先進地ともいえ、これは、捉え方を変えれば解決機会がたくさん詰まっている“課題解決先進地”に成り得る。この島で、何かのヒントが得られれば、大きな島国・ニッポンの未来に役立つかもしれない… 平島校長、留美子学級委員長が考えたこのテーマに、これまでの各回ではサブテーマを掲げながら実施されてきました。

同時に、日本の課題が詰まっているという意味でも“日本の縮図”であり、課題先進地ともいえ、これは、捉え方を変えれば解決機会がたくさん詰まっている“課題解決先進地”に成り得る。この島で、何かのヒントが得られれば、大きな島国・ニッポンの未来に役立つかもしれない… 平島校長、留美子学級委員長が考えたこのテーマに、これまでの各回ではサブテーマを掲げながら実施されてきました。

そして今年。「学校蔵の特別授業」は、節目の10回目を前に、基本の大テーマに立ち返り、佐渡から島国ニッポンの未来を考える機会と、ごく身近な自然の様子から、私たちのまわりにある当たり前のものって何だろう、を改めて考えてみる、感じてみる、そんな時間になりました。

動画配信もされている特別授業ですので、そちらをご覧いただくことで当日の様子も、講師お二方のお考えもよくわかるのですが… 自分なりに講師の方々のお話を咀嚼しようとしてみた(今回も、相当に消化不良。でも、ひとつだけ明確にこれが大切なんだと痛感した、深くて濃い授業)メモです。

2019年以来久々のリアル開催。梅雨の合間とは思えないような、晴れの日。青い空、海の碧、木々の翠。陽の光は強さを増し、田んぼの苗もすっと伸びていたこのころ。

学校蔵は、海が一番よく見える部屋がカフェになり、ランチプレートを予約されてのご参加の方もおられて。受付をしていると、カフェの扉が開く度に、ふわりと漂うおいしそうな香り。あぁ、やっぱりリアルっていいなぁと想いながら。

https://www.obata-shuzo.com/home/gakkogura/cafe.asp

今回も、充実の特別な授業。ここでしか聞けない、講師の方々のお話。

藻谷浩介さん(日本総合研究所調査部主席研究員)、養老孟司さん(東京大学名誉教授)による、学校蔵での授業。

満員御礼の教室でのこと、そして、休憩時間になると外で虫を探していらした養老先生のちいさなひとこと…等々、メモ取り係・雑芸員たまき、講師の方々の知見に満ちたお話と、改めて、ここでの景色、環境が“あたりまえのようであたりまえでは無くなりつつあること”についてと、“これから”とを、お聞きした示唆に富んだ多くのお話のなかから拙いですが文字に致したいと思います。

◆1限目/藻谷浩介さん

養老先生の前座をしますね、とお話をはじめられた藻谷さん。ケンモリクラブ(NPO法人日本に健全な森をつくり直す委員会)https://kenmorij.org/での活動も共にされておられるお二人からみた「佐渡について」のこと。

「養老先生の50倍くらいの量をおそらく話すけれど、では50倍伝わるのかというと、そうではない、ということも含めて楽しんでください。」こんなプロローグだけで藻谷さんが、養老さんがなされてきた、そして今もされ続けていることへの慕敬の様がふわりと滲み出るような、そんなはじまり方でした。

そして、やっぱり藻谷さんと言えば、の3択からスタート。佐渡在住、住んでいた、よそから来た、でグーチョキパー。しゅっと一斉に手が上がって皆できょろきょろしあうのも4年ぶり。最前列の島内高校生は当然在住ですが、振り返って教室内をみてみると三様な人たちが今ここに集っているということが判ります。その前提で今日の特別授業を見聞してみよう、ということなんですね。

「日本の縮図」という言い方は、司馬遼太郎が『街道をゆく』のなかでも書いていて、藻谷さんも初めての佐渡は司馬遼太郎の描いた佐渡に影響を受けて廻ったし、その後何度も佐渡に来るようになっているが、いつ来ても、やはり佐渡は日本の縮図だと思うことがたくさんあると。

「日本の縮図」という言い方は、司馬遼太郎が『街道をゆく』のなかでも書いていて、藻谷さんも初めての佐渡は司馬遼太郎の描いた佐渡に影響を受けて廻ったし、その後何度も佐渡に来るようになっているが、いつ来ても、やはり佐渡は日本の縮図だと思うことがたくさんあると。

日本中、世界中を旅している藻谷さんは、多くの島は入口が栄えているが、佐渡は奥の方に行くほどに面白いことがたくさんあって、それは海外から日本を訪ねる人が捉える日本の印象ともよく似ていると。空港から大都市へ、そこから古都へ、そして地方、田舎へ。奥へ行くほど多様で多彩。「日本の縮図」であることの一つの証のようなものだと。

決して便利とは言えない、容易には来訪しにくい島に、なぜ来るのか。

それは、ここから出られない、と思うと急に頭が動き出すからだと。島というのは何かを考えるのにとても良い場所。ただ、ずっとここにいて考えていればよいのかというと、それは違うでしょうと。

では、「考えること」とは何だろうかとの問いへの投げかけのように藻谷さんは、日本の教育は人工知能育成型だと続けます。何が一番常識的かをネットで検索しながら、多くの人が言っているのはこういったこと、そしてそこに少し反論の意見を同じく検索し盛り込みながら(このあたりが空気を読める、ということなのでしょうか)、最大公約数的な、多くの人が書いていそうな文章を組み立てていく。常識的なことを学び「暗記する」ことと、反対意見を言いつつも「同調していける力」を身につけていく。「常識暗記力+集団同調力」これが日本の教育における「鍛えるべきこと」になっていると指摘します。

そして藻谷さんは、今の論調として人工知能は人間の脅威だというが、そうだろうか?と。周囲環境に同調している者(モノ)が一人(ヒトツ)増えたということでしかなく、私たちのほとんどは周囲の空気に引っ張られ「集団なくして自分はない」と思っている。最大公約数を探し出せるチカラを鍛えることが重要視されているのが日本の教育ではないか、と。そして、日本人は遺伝的に悲観的な人が多く、生物学的にみて不安の感じやすさをきめる遺伝子を持っている割合が多いからだと続けます。

アダムとイヴから生まれた子供たちが世界各地へと散っていくなかで、その土地、気候風土、環境に適応し自然淘汰により進化するなかで、強いものや頭が良いものではなく、その環境に適応できたものが生き残っていった。では、なぜ日本人は不安を感じやすい遺伝子を多く有するようになったのか…それは、自然災害の多さに起因している、との説が有力のようです。

AIには「想う」ということは出来ないけれど、想うことができる私たちであるが故に他者との関わりを意識し、環境への適応をしながら生き残り、そして大なり小なり他者に引っ張られ、集団無くして自分なし、とも思ってしまう。藻谷さんは「このままじゃ日本はどうなるんだ?!と言っている人は、どこかで日本というものに捉われている。個人々が充分に生きていけるのに、集団無くして生きていくことができないと考えている」と続けます。

なんとなく重たい空気… ここでまた、グーパーの二択。自分は悲観的?それとも他者関係ない派?手を挙げて見渡すとやっぱりね…と互いに納得の表情の教室の様子に、リアル開催はやっぱり良いなぁと和みつつ、藻谷節はぐいぐいっと進みます。

「ガラパゴス日本」の国際競争力について対外貿易収支データが示され、なんとなく私たちが思っていることを客観的にデータでみていくと、それは正しい「解」なのかと。多くのひとがそう言っているらしい、ことに同調して答えているのではチャットGPTと同じでしょう、と。藻谷さんは客観的データを基に、イタリアやスイスに共通するのは、地域、地方に活力と地域資源を活かした基幹産業による経済力の確保がなされていることであるとし、地方は弱い、地方が中央にぶら下がっているという昭和の常識への同調への疑問と、制度・仕組みが変われば覆ることがあると指摘します。これは、昭和のおじさん・おばさんにではなく、教室の最前列の高校生諸君へのエールですね。

「ガラパゴス日本」の国際競争力について対外貿易収支データが示され、なんとなく私たちが思っていることを客観的にデータでみていくと、それは正しい「解」なのかと。多くのひとがそう言っているらしい、ことに同調して答えているのではチャットGPTと同じでしょう、と。藻谷さんは客観的データを基に、イタリアやスイスに共通するのは、地域、地方に活力と地域資源を活かした基幹産業による経済力の確保がなされていることであるとし、地方は弱い、地方が中央にぶら下がっているという昭和の常識への同調への疑問と、制度・仕組みが変われば覆ることがあると指摘します。これは、昭和のおじさん・おばさんにではなく、教室の最前列の高校生諸君へのエールですね。

その上で、国際競争力が低下してはいない日本の、それでは何が大きな課題なのか。それは、著しく進む人口減少。最も大きな課題であって、対策を講じても、あるいは制度を見直しても解が無いように考えられている「人口減少」について、この5年間の17〜44歳までの人口、乳幼児数の推移を複数の自治体、国毎に数字で示しながら、こう締め括りました。

乳幼児数推移▲28%の佐渡。それでは佐渡は絶望的なのか… 小さなコミュニティ単位でみていくと、赤ちゃんの数が増えているところはあり、これからも増える可能性がある。生まれてきた小さないのちに、周囲が声をかけていると、何とかなるかもしれない、と周囲に同調する能力が良いかたちになって表れることもある。それは、あたまで考えているだけではなく、身体で、他者とのかかわりの中でどこからか湧いてくるヒトとしての本能であって、「想う」ことができる、ということだからなのかもしれないと。

なんとなく住みやすそう、生きていけるかも、と移住している人も多い最近の佐渡ですが、そこには、小さきものに、他者に、声をかけてゆくことを、意識することなく行っている社会の暮らし方が奥に行くほどにより豊かにあるということを実感している人が確かにいる、ということなのかもしれません。

◆2限目/養老孟司さん

藻谷さんのお話をずっと、教室で聞いている皆さんの方を見ながら、時折笑って聞いておられた養老先生。

朱鷺と暮らす環境を守るため農薬をあまり使っていない佐渡は、虫たちが多いことが実際に昨日、今日と少し島内を巡るなかで判った、と話をはじめられた先生は、では虫がどのくらい生きているか、を調べるのはとても難しいと。それは人間のように戸籍があって生死を把握しているわけではないから、生まれましたって言ってこないからね、と。そして、先生のお話がよく聞こえるようにと用意されたハンドマイクに、こういうのを付けると大抵壊れちゃうんですよ、パソコンで虫の写真とか写せば判りやすいのかもしれないけれど、そういうのも大概は上手くいかなくて… 間に入ると壊れる、と。

教室は笑いに包まれます。「同じにみる」ということの意味を、この二つの喩え話で表されてしまえるんだなぁ… 冒頭に藻谷さんが言われていたことが、よく判ります。

そこから、先生が最も好きな虫「トゲアカヒゲボソゾウムシ」のお話へ。日本に2種類いるとされるこの体長1センチほどの虫が、佐渡と北海道では1種類のみ見つかっていること、隠岐には2種類、しかも佐渡では見つかっていない種がうじゃうじゃいること、そして、このゾウムシの仲間はイギリスや東アジアには多くの種類がいること。世界地図を頭の中で開いて彼らがどこにどのくらい、どんな種が住んでいるかをみると、同じ島だからといって括ることはできないし、地球の成り立ちも自ずとみえてくる、と。

体長1センチほどの虫のお話から、すぐ目の前にある広葉樹の葉っぱいるかもしれない虫が、地球のなかの私の今の立ち位置を教えてくれるんだということへと自然に思考が広がっていって、ぶつぶつ途切れている自分の脳みそのなかのシナプスが触手を伸ばし合ってつながっていくような感覚を覚えます。

そして、洞窟の中で盲目の小さな虫を探し出し、原色日本昆虫図鑑監修など顕著な研究活動を続けられた上野俊一先生についてのお話では、洞窟の中の虫を探してきた上野先生が、地下水の溜まる砂岩の浸水層に棲む地下水性甲虫「チビゴミムシ」の仲間の新種、多種を発見していくなかで、どちらの環境も小さい甲虫にとっては同じと言われたとのエピソードを。世界的な研究者の活躍、その足跡についてを、大きく話してくださる方はたくさんおられるでしょうが養老先生は、意識下でコントロールされ得られた研究成果だけが評価の対象とはならないこと、むしろ小さな虫たちの、その生きる環境に入り込んでいくことは意図的な行為からは得難いものであるのではないか、と、さらりと話してゆかれます。

そして、洞窟の中で盲目の小さな虫を探し出し、原色日本昆虫図鑑監修など顕著な研究活動を続けられた上野俊一先生についてのお話では、洞窟の中の虫を探してきた上野先生が、地下水の溜まる砂岩の浸水層に棲む地下水性甲虫「チビゴミムシ」の仲間の新種、多種を発見していくなかで、どちらの環境も小さい甲虫にとっては同じと言われたとのエピソードを。世界的な研究者の活躍、その足跡についてを、大きく話してくださる方はたくさんおられるでしょうが養老先生は、意識下でコントロールされ得られた研究成果だけが評価の対象とはならないこと、むしろ小さな虫たちの、その生きる環境に入り込んでいくことは意図的な行為からは得難いものであるのではないか、と、さらりと話してゆかれます。

藻谷さんが1限目で指摘されたように、なんとなく…皆が言っている「虫は減っている」は本当にそうなのか。この点についても、何年も続けて観察をしないとはっきりと判らないし、それには膨大な時間と力が必要。ただ、昔いたところに今いない、ということは観察を重ねていくことで判る、と。憶測で或いはある一方向からの考察によって自然環境の変化を論じるのではなく、経験により得られる事実を積み上げることが基本であるということなのでしょう。その上で、佐渡に来たかったのは、長く取り組まれているトキの野生復帰と呼応する減農薬の米作りは、虫たちの世界にどんな効果、影響を与えているのかを実際に確認したかったから、と。

ネオニコチノイド系の農薬は神経毒であり、ミツバチの太陽コンパスを狂わせることが判っていて、彼らのダンスには異変が生じている。そして、虫が減っているということは、虫同士のなかでは敵がいなくなることでもあり、一部の虫が増えることでもある。虫が卵を産む数は、本来は大変に多いにも関わらず、虫が全体的に少ないという現象を、先生は「気持ちが悪い」と。

ここで藻谷さんが「こうしたお話を聞くと教室の高校生たちは不安になってしまうかもしれない、先生ならどうしますか?」との質問に、「虫を採るよ。いなくなっちゃう前にね。」と。教室は笑いに包まれます。

そして、一番いなくなってしまったのは、淡水の水中生物。宍道湖のシジミがいなくなったことやワカサギがいなくなったことは、そもそもプランクトンがいなくなっているからであって、それは神経毒を含む農薬類がすでに川から汽水湖まで流れ出ていることであって、地中に棲む昆虫を調べている者たちは、地下水にもその影響は及んでいるであろうと。

なぜ諸外国でその使用が禁止されているものを日本だけが使用できるのか…養老先生はしばらくの間黙したのちに、「だからこそ、地方だからできることがる」と。生態系の三角の低層部に起きている異変がより大きな変化をもたらすのは三角のどこになるのかは、想像に難くないことであって、だからといって小さな生き物たちは、滅んでいるのではなく少なくなっているだけだから、方法によっては増えていくことができる。その手段、フィールドは、ローカルにこそある、ということ。

そして、「若い人の様子やこれからを心配する意見もあるが、僕は心配していないよ」と。若い人は、その環境におかれれば必ず、必要な能力を出してくるから、と。そして、その根拠は「研究室でマウスを飼っていたから判るよ」と。

そして、「若い人の様子やこれからを心配する意見もあるが、僕は心配していないよ」と。若い人は、その環境におかれれば必ず、必要な能力を出してくるから、と。そして、その根拠は「研究室でマウスを飼っていたから判るよ」と。

教室はまたまた笑い声に満ちます。飼育箱の中のマウスは、研究室という広い環境に出されて1週間で野生化し、捕まえられなくなったから。だから、教室の前の方に座っている高校生たちが、今はだらだらしていたとしても、大丈夫。びっくりするような行動をしていけるからと。後ろの方のおじさんおばさんは、無理だけどね。いざとなれば、若い人たちは適応力があるから、と。

ただ、一つ心配していることがある。それは地震、だと。予測されている大地震が発生した後、残った者たちはどうしていけばよいのか。日本の歴史をたどれば明らかだが、歴史は社会科学系の分野でとりわけ日本ではそれを政治史から書かれるが、そこには自然史からの視点が必要だと。

鴨長明の時代、長く続いた貴族政治の終焉。「方丈記」にはどのような天災があったか、その時の状況が丁寧に書かれているが、それは鴨長明自身が実際に体験している故。地震が少ないとされる京都で、そして東南海でも大地震が発生し、富士山も噴火している。そうした時代の背景にあって平安貴族の政治が源平へと変わっていく。そこから約900年続いた武家政治が変わる…天保の大飢饉(1833〜39年)、農民一揆や大塩平八郎の乱、天保の改革、ロシアをはじめとする諸国との緊張状態、江戸幕府の弱体化が明らかになっていく嘉永から安政へと改元される年(1855年)から7年の安政年間、江戸に大地震が起き、東南海にも地震が起き大阪にも津波が来ている。(安政元年:伊賀上野、東海、南海、豊予海峡地震/日米和親条約、日露和親条約。2年:飛騨、江戸地震。3年:八戸沖地震、5年:飛越地震/安政の五か国条約、安政の大獄。6年:横浜港開港。7年:桜田門外の変。)

そして関東大震災は100年前(大正12(1923)年)。大正デモクラシーで竹久夢二の絵に代表されるような都市における大衆文化の開花による消費生活の拡大を背景とした商業美術、華やかさ艶やかさ、好景気が、軍国主義へと変わっていくのは地震の影響であって、人文社会科学系の研究者はこれを人物によるもの、人間の話としているが、そうではなく、皆の気持ちが変わったのだと。4万人もの人命が失われた震災をみて、いのちが失せることへの感覚が麻痺していったと。大戦、そして敗戦を実際に経験した一人として、100年、150年に一回起きてきた日本の都市部での大震災がそう遠くない未来に起きたあとに、きみたちがどんな社会をつくっていこうとするのか。

社会の大きな変化は人為によってと捉えられがちだが、そこには必ず自然の大きな変化が起きたことによって私たちの生活や事象の捉え方、価値評価が変わり、そのことが社会制度やセオリーを変えている。

人が多くいる場所は、それだけ常識が支配する部分が多い。それが天変地異によって崩れることで変わる。一晩で大日本帝国が霧散した、そのことを少年期に目の当たりにした養老先生は、これだけは、と仰って「これまでの常識が全く変わるときがくるということを、どこか頭の隅に必ずおいておこう」と、高校生たちに語ります。どうやって必要なものを調達し、それを必要充分として皆でやっていけるか。日本が最先端の国か後進国か、は結局のところ、物差しの当て方でしかないことであって、自然とは、自ずから然り。ひとりで(自ずから)に、よろしい(然り)、ひとりでにできればよい、と。佐渡は、それができる場所、でしょうね、と。そう締め括られました。

養老先生の言葉の一つひとつが、自然から得られた「確信」についてのことであったように思います。

『唯脳論』で先生は、都市社会を人間の意識が作ったという意味で「脳化社会」と呼び、その利便性の中で暮らすことは、生き物としての感覚を衰えさせると警鐘を鳴らしています。省みて、私たちはことある毎にスマホの画面に触り、脳みそがここに出ていったきり戻ることは無いようにも想え、そのことへの焦りも諦めも、どちらもを感じている。

生身の人間の自然性は、意識ではコントロールできない。故に、高度に発達する都市社会への懐疑を伴う。

養老先生は、あるインタビュー(※)で、こんなことを話しておられます。

―「ああすればこうなる」と意識でコントロールするのが嫌い。もし輪廻というものがあるならば、ぼくの来世はミジンコかもしれないしオサムシかもしれない。そう思うとどんな生き物も同じ重さに見えてくる−(※「新潟日報・神様に会いたい」)

昨年の特別授業で藻谷さんは、「口からではなく身体から出ている言葉」、「他の意見に左右されず、場に根差して話す」こと、そして、そのお話に自身が共感できる場合、自己実現に向かって絶えず成長していくことで、かけがえのない関係性をつくっていける、関係性をつなげていける」と話されていました。

経済性や合理性、効率性が重視され、あらゆる事象、事態が「意識」によって理解できる、と考えている人が多いこと。これに対して、養老先生は解剖学者としての経験から、解剖すると人の身体は教科書通りではないことがよく判る。あまり意識を信用してはいけない。現代社会は無駄を省きシステム化できないことを除いてきた。そうした無駄をノイズと呼び、子どもの遊ぶ声さえノイズだと意識する人が増えている、と。かけがえのない命に対する畏れのような感覚を鈍くさせているのではないか、と。

「暑いと外で虫を採るのは大変だけど、でも、外に出て虫を探してみてよ。そして、採った虫が珍しいものだと思ったら、僕のところに持ってきていいよ。全部僕がもらうから。」

特別授業の翌日、地域の子どもたちと虫採りをした養老先生は、特別授業の番外編をこんな言葉で締め括られました。

特別授業の翌日、地域の子どもたちと虫採りをした養老先生は、特別授業の番外編をこんな言葉で締め括られました。

人間には判らないことがあるということ、謙虚であることの大切さを教えてくれる扉は、ごく身近な、近くの草むらや木々の根元の小さな虫たちなのだということ。

人工知能がひろがり、意識の世界のみが進んでいくほどに、小さい虫がいる世界も、自分が今いる場所も、同じだと実感することができることの尊さを私たちは求めていくのかもしれません。お米を食べたらそれは自分の身体の一部になり、田んぼは自分の将来かもしれないと感じられる。魚を食べたら海が自分になる。田んぼも海も異質なものではなく、世の中のあらゆる事象が循環していることに気付くと、自己と他者の区別も良い意味で曖昧になっていく。自分の一生だけが自分の時間ではないという想像力を取り戻すのに、虫採りは最適な時間と体験、なのですね。

管理された田んぼで見られる虫が少なくなって久しかった昨今、あたりまえにいるはずのものたちが、そこにいないこと。そして、そこにいる環境もあるということ。頭で考える意識と身体で感じる感覚と。私たちは、そのどちらもを持てる力を、想うチカラを、有しているはず、ですから。

管理された田んぼで見られる虫が少なくなって久しかった昨今、あたりまえにいるはずのものたちが、そこにいないこと。そして、そこにいる環境もあるということ。頭で考える意識と身体で感じる感覚と。私たちは、そのどちらもを持てる力を、想うチカラを、有しているはず、ですから。

時間が少しでもあると外に出て、あちこちでしゃがみこんでは、木の根元や草の間の小さな虫を捕まえ手のひらにのせ、ピンセットで大切に補虫ケースに入れていかれる養老先生の背中は、かけがえのない命に対する畏れのような感覚についてを、子どもたちに静かに伝えているようでした。暮らしから花鳥風月が消えていくことは、私たちが「生き物らしさ」を失うことへの警鐘でもある。AIには無くてヒトにはある、とされる、想うこと、感じること… 「意識」が作り出した情報にあふれる現代。頭の中だけでより多くの情報から得た知識とは異なる、同じにはならない気分が、自ずから然る、場所へ。

あたりまえのところに、当たり前に虫がいなくなりつつある、ことへの焦りと、それでも、虫を探してあちこち動き回る子どもたちの声に、明日を信じられることは、まだまだたくさんあると、そう想えた、9回目の特別授業でした。

◆3限目 学校蔵探索レポート 割愛

◆4限目 佐渡島内高校生の発表をうけて…おまけ

佐渡島内の伝統芸能、鬼太鼓や佐渡おけさ等が地域、集落によって異なっていることや、自分たちが島に伝わる固有の芸能を受け継ぐ者であるということを背を伸ばしてしっかりと語ってくれた高校生たち。藻谷さんも養老先生も、特別授業でのお話の先にあるのは、彼ら彼女らへのあたたかく強いYou can do it!でした。

「街道を行く」を記すため司馬遼太郎が佐渡を訪れたのは、佐渡・真野出身の医学者であり言語学者であった司馬凌海を描くためでもあったとされています。

江戸末期、幼い頃から神童と謳われた司馬凌海は、江戸に出て幕府の奥医師松本良甫の塾に入りましたが、天才と言われた一方で奔放な凌海は、幾度となく問題を起こし塾を辞めさせられ、やむなく下総佐倉の順天堂に学びますが、ここもやがてやめて佐渡へと帰ります。集団同調力、をあまり持っていなかった、のでしょうか。安政4年(翌5年、江戸幕府は安政の五か国条約に無勅許調印。5〜7年にかけてコレラ大流行。)、知己の松本良順(後の軍医総監・松本順)が長崎の医学伝習所でオランダ医ポンぺから西洋医学を学ぶことになったとき、松本はかねてからその非凡な才能を認めていた凌海を呼び寄せ、長崎へ帯同。その時19歳だった凌海は、期待通り、神業とも言えるほどの上達ぶりで、ポンぺの講義を通訳しながら、自分はそれを漢文で筆記できるほどの力を持っていたといいます。

日本の近代医学を切り拓いた、お雇い外国人教師らの傍らには必ず凌海が影のように寄り添い、オランダ語・ドイツ語・フランス語・英語・中国語を操って彼らを補佐したと記録に残ります。翻訳からはじまったと言われる明治の学問。反復と参照に加え独創を続け、日本最初の独和辞典を編集し、またドイツ語の塾を開いた凌海。閉じられた島で考え、島から出て大都会の江戸では同調できず、やがて、当時世界の最新の情報が集まっていたであろう出島で、その力を多様な人々との時間のなかで発揮していった、凌海。

司馬遼太郎が、凌海を描いた『胡蝶の夢』では、江戸の身分制社会の掟を覆していった者たちが、蘭学を学ぶことで、卑賤の境涯から身分社会において異数の栄達をしていく姿が描かれます。

一番前の席で今回の特別授業を聞いてくれた、島の高校生の皆さん。皆さんが今暮らしている場で、何が起きているのか、先達が見ていた、その先にある世界は、今どうなっているのか。そして、あなたは、私は、今日の実感をどう明日へとつないでいくのか。小さな虫と同じく、等しく、ひとつの生命として。

地域の日常を見つめる。それは、人間同士の、自然に内包されている人間や生き物たちの、日々のリアルに想いを寄せる力を、私たちが失わずにいることの重き、を改めて考える時間でもある。

◆ 10回目へ

校長先生、学級委員長はじめ、放送部、広報部、道具部、給食部… 裏方の皆さん、そして、久々に島まで、学校蔵まで、足を運んでくださった皆さん、本当にほんとうに、ありがとうございました。

藻谷さん、養老さん。貴重な時間、大切な贈りものをいただきました。

来年は10回目。それまでの間、虫採りして、身体と周囲の環境とが千切れてしまわないように、しないとですね。

そして、これは珍しいんだと“自分が想える”(これが大切なんですよね)虫を捕まえたら、養老先生のところへ! もしかしたら2種類目、どころか3種類目の「トゲアカヒゲボソゾウムシ」かもしれないですから。

授業の合間の時間。

学校蔵から臨む海辺を見下しながら、養老先生は、砂浜にいくときっとこことは違う虫たちがいるよ、と。(ほんとうは、そこにも行かれたかったんですよね。)

そして、学校の校門近くの、たくさんの青い実をつけている木を、「桐の木だね」。「こんなにたくさん、実を付けているのは珍しいね」と言われて、桐の木の根元の草のあいだで、虫を探しはじめました。雑芸員、役得でした(*^^*)

授業でお聞きした時点では、面白くて笑いながら聞きましたが、後日、文字にしようと記録を聞き直し、メモを読み直しつつ、調べてゆくと、養老先生の何気ない一言の深みに、改めて、お聞き出来たことの幸運を痛感しています。

【見逃し配信について】

下記のサイトよりご覧頂けます

「学校蔵の特別授業」見逃し配信

2024年も又お会いしましょう!!